不登校の中学生との関わり方は?男子・女子の経験者の声も紹介

この記事を読んでいるあなたは、不登校の中学生のお子さんのことでお悩みではないでしょうか?

「小学生のときは学校へ行けていたのに、なぜ中学生になって学校へ行けなくなってしまったんだろう…」

「出来れば学校に行ってほしいけど、どう関わってあげたら良いか分からない…」

「うちの子の気持ちを知りたい…」

このようなことでお悩みかもしれません。

中学生になると高校受験などがあり、将来への影響が大きくなるので、このまま学校へ行けないとなると不安ですよね。

全国的にみても、中学生から不登校になるお子さんが大幅に増加するようで、同じ問題でお悩みの方はたくさんいらっしゃいます。

今回は、不登校が中学生から増加する原因や、不登校の中学生との関わり方、中学生での不登校経験者の体験談を男子・女子それぞれご紹介します。

私たち話し方教室では、お子さんとそのご家族の生活が改善するよう自立支援を行っています。

この記事を通して、不登校の中学生のお子さん気持ちと関わり方を知り、お悩みが少しでも無くなることを願います。

目次

不登校が中学生から増える原因

文部科学省初等中等教育局児童生徒課が発表した「平成 27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(速報値)について」によると、小学生の不登校児がおよそ250人に1人の割合に対し、中学生の不登校児がおよそ35人に1人の割合と、約7倍になっています。

小学生の不登校児が学年に1人の割合で、中学生の不登校児がクラスに1人の割合と考えると、大幅に増えていると感じられますね。

その要因として、環境の変化のストレスに耐えられない児童が出てきてしまうことがあげられます。

小学校から中学校へ上がると、様々な面で環境が変化しますよね。

人間関係では、複数の小学校から生徒が集まるので、学校全体の生徒数や学年のクラス数、1クラスの生徒数が増え、大人数での集団生活を送ることになります。

小学校では無かった先輩・後輩の関係が出来るのも中学校からですね。

友達関係も、小学生のときはクラスみんなで仲良くしようという傾向が多かったですが、中学生では話が合う友人とだけ仲良くするなど、特定の友人とだけ仲良くなる傾向が強くなります。

学習面でも、授業時間が多くなり、内容も難しくなります。また、クラス担任制から教科担任制へ変わります。

小学生のときより学習内容が難しくなるのに、サポート体制が弱くなるので、勉強に追いつけない子も出てきます。

親子関係では、中学生になったからと急に自立を促されると、どうすれば良いか分からなくなってしまう子もいます。

変化に対する不安が強いお子さんは、自分の考え方や行動を変えたり、新しいことに自分を合わせたりすることに、無意識にストレスを抱えてしまいます。

小学校から中学校への色々な変化についていけず、無理して学校へ行っている間にストレスを溜め込んでいって、何かのきっかけで爆発して不登校になってしまうのです。

中学生での不登校経験者の体験談

ここからは、中学生での不登校を経験したことがある元児童や親御さんの体験談を紹介します。

不登校のお子さんへの関わり方として参考にしてください。

元中学生男子の体験談

元中学生男子や親御さんの不登校の体験談をいくつか紹介します。

母の「好きにしなさい」の言葉が救いに

俳優のゆうたろうさんが、中学1年生から不登校になった経験を語っています。

クラスに馴染もうと男子数人とグループ行動をしていたようですが、移動教室や休憩時間などみんなと一緒に過ごすことにしんどさを感じていたようです。

男子特有のノリやイジりが苦痛で、グループから離れ1人で活動するようになり、徐々に遅刻が多くなり、ある時学校へ行く理由が分からなくなってしまったそうです。

不登校になったころには、父や姉妹と揉めたこともあったようです。

学校とも自分とも向き合いたくなく、自分のことをわかってくれないんだなと父親を敵対視したこともありました。

そんなゆうたろうさんを救ったのは、母親の「あなたはあなた」という言葉がけでした。

母が「私はあなたのことを信じているし、あなたが学校へ行っても行かなくても、あなたの人生だからその選択は、まちがっていないと思う。あなたはあなたなんだから、好きにしなさい」と言ってくれたんです。

今まで不登校に対してとくに何も言わなかった母が、自分を大切にしてよいことを伝えてくれたおかげで、僕のなかにあった迷いや苦しみが解け、気持ちが楽になりました。

ありのままを受け入れてあげることが大切なようですね。

https://futoko.publishers.fm/article/24348/

僕が中2で不登校に追い込まれた「3つの理由」

中学2年生から不登校になった鬼頭信さんが、20年経過してあらためて考えた不登校の理由を語っています。

「先生」「勉強」「友だち」の3つの要因で不登校になったそうです。

小学4年生の時の担任が生徒をいじめる先生で、本人がターゲットになることは無かったようですが、友達がいじめられている姿をみて恐怖を感じていたようでした。

先生が信用できなくなり、先生がいる学校に対して嫌悪感を感じるようになりました。

また、小学校中学年のころから学校の勉強についていけなくなり、授業で当たられた際に「分かりません」と答えなければいけないのが苦痛だったようです。

周りと自分を比べ、勉強ができない自分に自信を無くしてしまったそうです。

運動は得意だったので小学生のころはクラスの中心グループに属していましたが、周りと違うことをする人を仲間外れにするグループでもありました。

勉強ができないという弱みがあり、そのグループで過ごすときは常に緊張状態で過ごしていました。

中学2年生の始業式の日に、遊びに誘われないなど仲間外れになり、そこから不登校になったようです。

勉強が出来ないことや、学校の人間関係に問題があり、不登校になってしまったようですね。

当時の僕は、不登校の理由を探さないようにしていました。「もし、不登校の理由が見つかって解決したところで、今の僕には学校へ行く体力も気力もない。だから、理由を探す意味はない」と思っていたからです。もし、親から理由を問い詰められていたら、もっと苦しくなっていたと思います。

お子さんに不登校の理由を無理に聞き出さないことも大切なようです。

東洋経済オンライン

僕が中2で不登校に追い込まれた「3つの理由」

僕の不登校は、中学2年生の始業式から始まりました。当時は自分でもわからなかった不登校の理由が、歳を重ねて言葉にできるようになったので、今回は僕の不登校の理由につ…

受験生の息子が突然不登校になった親の”後悔”

中学3年の秋から息子さんが不登校になった山崎節子さんが、息子さんとの関わりで後悔していることを語っています。

息子さんのためにと思って関わっていたことが、実は自分が安心するためだったと後悔されています。

私は焦る気持ちを抑えきれず、「どうして休んだの? 明日は行きなさいよ」と、思ったことをそのまま息子にぶつけました。

何を聞いても答えない息子に対し「思春期だから仕方ない」というぐらいに考えていたんですが、思い出してみると、私が声を荒げてしまうこともありました。

息子にしてみれば、言いたいことはあったのかもしれません。でも、私の対応で、本心を言いづらい状況をつくってしまったんだろうと思います。

朝、学校へ行ったふりをして公園のベンチに座っていたところを先生に見つかり、学校へ連れて行かれたこともあります。このとき、息子の心は、ズタズタになっていたんだと思います。

でも、私はそのことに気づいてやれず、高校受験を控えた大事な時期だからと、息子を励まし、学校へ行くように言い続けてしまったんです。

「とにかく高校受験を乗り切らないと」という一心で、中学校には保健室登校をお願いし、私立高校の単願受験をして、卒業まで何とかして学校へ行かせ続けました。

それまでの日々は息子にとって、本当につらい時間だったと思います。不登校になった時点で、息子はガマンにガマンを重ねた結果、心も身体も限界だったはずです。

親として、息子の話を聞いてあげる余裕を持ち、「学校は休んでもいいよ」と言ってあげることがなぜできなかったのか、今でも心から後悔しています。

当時は焦るばかりでまったく気づいていなかったんですが、中学卒業まで学校へ通わせたのも、なんとか高校を卒業させようとしたのも、すべて息子のためによかれと思ってやっているつもりでした。

でも、違うんです。結局のところ、親の私が安心したかっただけなんです。

事実、息子が中学を卒業し、高校に進学したことで安心したのは親だけ。親として、息子の気持ちにまったく寄り添えていなかったんです。

息子はその間、ずっと苦しい思いを抱え、自己肯定感はどんどん低くなっていきました。

息子さんの気持ちを聞いてあげられず、自分の「高校受験を乗り切らないと」という思いから、登校させ続けてしまったようですね。

まずは、お子さんの気持ちを聞くところから始める必要があります。

そのためには、何でも話してくれる信頼関係を築くことが重要です。

お子さんの現状を受け入れる気持ちを持ち、話してくれなくても根気強く待つ姿勢が大切です。

自分のことを理解してくれる、味方だと思ってもらえる関わりが必要です。

東洋経済オンライン

受験生の息子が突然不登校になった親の”後悔”

息子が不登校になったのは、中学3年生の秋でした。あるとき「洗濯するからワイシャツを出して」と言っても無反応だったので息子の部屋に行ってみると、ワイシャツはきれい…

元中学生女子の体験談

元中学生女子の不登校の体験談をいくつか紹介します。

不登校に悩む女子中学生の気持ち

中学2年生の2月頃から不登校になった経験のある女性が、女子中学生の娘さんを持つ親御さんに向けて自身の経験や思いを語っています。

本人は、子供の頃から「手がかからない良い子」と言われ、学校でも成績を褒められるような優秀な人でした。

そんな彼女が不登校になっったのは、周囲の人間関係でした。

いじめられていた訳では無いようですが、周りに合わせて、毎日同じ学校生活を送ることに耐えられなかったようです。

学校に行かなくなった娘さんから理由を聞き、「そんなことでなぜ不登校に?」と感じることもあるかもしれません。

私が不登校になってから1週間ほど経った頃、両親から「何に悩んでいるのか分からないが、そんな壁は簡単に乗り越えられる」と言われました。

お母さんにとっての、「そんなこと」が今の娘さんにとっては大きな壁になりかねません。

不登校の原因は目に見える分かりやすいものだけではなく、他人からすれば些細なことと感じられることもあります。

ですが、本人にとっては大きな問題で、学校に行けなくなるほど苦しんでいるのです。

私が不登校になった当初、母親から何度も「学校に行きなさい」と言われました。

それを聞く度に、お母さんは全然私の気持ちを分かってくれていないと感じたものでした。

そんな日々が続いていましたが、ある日母親が「好きにしていいよ」と言ってくれました。

その日を境に、これまで全く口をきかなかった母親と会話をするようになり不登校になる前よりも親子の絆は深まり、母親のことを信頼するようになりました。

本人の気持ちを聞かず無理に学校へ行かせようとすると、自分の事を理解してもらえないと、心を閉ざすようになります。

まずは、ありのままを受け入れることが重要ですね。

中学校という狭いコミュニティーであっても、今の娘さんにとってはそれが社会であり、全てです。

「学校だけが全てではない」「学校生活が上手くいかなくても明るい未来が待っている」とお母さんが娘さんに教えてあげることが、娘さんの人生を変える第一歩となります。

自分の好きなことができているのも、不登校の経験があったからこそです。

そのためにも、娘さんのやりたいことを進むべき道を一緒に探してあげてほしいと願います。

不登校のお子さんには、学校が全てではなく、他にも将来への道があるということを教えてあげることが大切です。

色々なことにチャレンジし、熱中できる何かを見つけることで、不登校がいい経験となり、将来へとつながっていきます。

https://iti-ko.com/blog/futoukou/juniorhighschool/schoolrefusal_middleschoolgirls/

私はがんばらないと価値がない存在

精神科医の武井明さんが、中学3年生の女子生徒を診療していた時の経験を語っています。

不登校のお子さんは無理せず学校を休ませることが大事と言われますが、休んでもいいという言葉がけでかえって苦しむお子さんもいるようです。

彼女自身は自分に自信がなく、勉強や生徒会など頑張って、周りに認められようと頑張っていました。

そんな生活に限界が来て、頑張って学校に行けなくなってしまったようです。

「先生はわかってない。私はがんばらないと価値がない。休むとダメなんです」

「私はもう、がんばって登校することができません。でも、がんばることをやめると、生きている価値がないんです」

これまで頑張ることが自分の存在意義と感じていましたが、頑張ることが出来なくなり、生きている価値が無いと苦しむようになりました。

「がんばらない自分、何もしない自分にも価値があるんだ」ということに、子どもたちが気づいてほしいのです。そのためには、休んでいいんだよという言葉をかけるだけではなく、周りの大人が、がんばれない自分と直面して自信を失っている彼らを支えてあげることが必要なのです。こころを支えられることで、里奈さんのように、「がんばり」から解放され、本当にやりたいことが見つかることもあります。

不登校のお子さんには無理に学校へ行かせない関わりが大切ですが、学校に行くことに存在意義を見出している人へに対しては、それを奪ってしまうことになります。

そんな人には、頑張らない自分にも価値があることを理解し、頑張りから開放できる関わりが大切です。

そうすることで、本当にやりたいことが見えてきます。子供に自立支援

ヨミドクター(読売新聞)

教室で理由もなく涙が…不登校の中3女子 無理せずと言う医師に「私はがんばらないと価値がない存在」 | ヨ…

不登校の子どもたちには、無理させず休ませることが大事であるということが、社会にも広く浸透してきました。しかし、この休んでもいいという言葉でかえって苦しむ子ども…

不登校の中学生との関わり方(自立支援)

ここまで、

「もっとこうしてほしかった…」

「こうするべきだった…」

といった、不登校の経験のある元中学生や親御さんなどの体験談を紹介しました。

それらの体験談の中でのポイントを踏まえて、不登校の中学生との関わり方を紹介していきます。

関わり方で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

まずはお子さんを受け入れる

まずは不登校のお子さんに対して、ありのままを受け入れ、愛情が伝わる行動や言葉がけをしていきます。

学校に行けなくなってしまったことに対して、親として不安に思う気持ちはよくわかります。

また、周りから「学校に行かせなさい」とプレッシャーをかけられると、自分自身を思い詰めてしまい苦しい気持ちになりますね。

しかし、あせって学校に行かせようとしてしまうと、

「どうして気持ちを分かってくれないんだろう…」

と不信感をつのらせていってしまいます。

不信感のある人にはなかなか自分の気持ちを話してくれなくなってしまいます。

まずはありのままを受け入れる関わりをしていきましょう。

ありのままを承認し、お子さんが自発的に活動するようになることが自立支援となります。

お子さんの話を聞けるよう信頼関係を作る

お子さんと信頼関係が出来ていないと、なかなか自分の気持ちを話してくれません。

また、その状態から無理に気持ちを聞き出そうとすると、余計に関係性を悪化させてしまいます。

お子さんが気持ちを話せないのは、

「話しても気持ちを理解してくれない…」

「こんなこと話しても良いのかな…」

と信頼関係が出来ていないからです。

信頼関係を作るには、上でも書きましたが、まずはありのままを受け入れることです。

最初は話してもなかなか反応が帰ってこないかもしれないですが、根気強く関わっていきましょう。

お子さんはあなたの愛情を試しています。

自己肯定感・自己効力感を高めてあげる

自己肯定感は、ありのままの自分を認められる感覚、自己効力感は、簡単に言うと「自分ならできる」という感覚です。

どちらも不登校のお子さんには足りていない感覚です。

自己肯定感が無いと今の自分を認められず苦しむことになりますし、自己効力感が無いと自信が無いので色々なことに挑戦できなくなります。

まずは小さな事から挑戦して成し遂げていくことで、徐々に自己肯定感や自己効力感がついてきます。

例えば、家のお手伝いをお願いし、やってくれたら感謝の言葉を伝えると良いでしょう。

そうすることで、徐々に自分の出来ることが増えて行きますし、家族に貢献出来ているという感覚を持てて自己肯定感や自己効力感に繋がります。

学校以外に熱中できることを見つける

学生にとって学校は、生活の大きな部分をしめています。

その学校でうまくいっていないとなると、焦ったり、自信を無くしたり、さらには人生終わりだと思ってしまっている人お子さんも多いと思います。

そういったお子さんとは、学校のこと以外で熱中できる何かを見つけられる関わりをしてあげましょう。

例えば、一緒に新しい趣味を始める、一緒に何処かに出かけるなど、可能性を広げてあげる関わりをしてあげます。

学校以外に熱中できる何かが見つかると、不登校でもイキイキと生活できますよ。

行動に過度に一喜一憂しない

お子さんの行動に過度に一喜一憂せず、自然な関わりをしましょう。

例えば学校へ行けたときに「すごい!頑張ったね!!」といった声掛けをしたり、お祝いをしたりしてしまったりするなど。

他には、学校にしばらく行けていたのに、また行けなくなってしまったときにひどく落ち込むなど。

そういった関わりをしてしまうと、お子さんは学校のことがプレッシャーになってしまい、余計なエネルギーを使ってしまうことになります。

学校へ行けたときは「お疲れ様」といった声掛けをしたり、学校へ行けなかったときは気にしないなど、プレッシャーにならないような関わりをしていきましょう。

学校の先生やカウンセラーと連絡を取り合う

家にいない時の様子も、サポートしていくには重要な情報です。

そのためにも、学校の先生やカウンセラーと連絡を取り合いましょう。

家では気づけなかった問題や悩みに気づくことができ、サポートしていくことが出来るようになります。

再度登校出来るようになった際にも協力が必要なので、関係性を作っておきましょう。

不登校の中学生は高校へ進学できる?

中学で不登校になったお子さんや親御さんの中には、高校進学出来るのか不安な方も多くいるのではないでしょうか。

安心してください。不登校でも進学できる高校はたくさんありますよ。

ですが、全ての高校へ進学できるとは限りません。

高校には種類があり、入試の審査対象も異なります。

| 種類 | 審査対象 |

|---|---|

| 全日制 | 学力試験+内申書 |

| 定時制 | 学力試験+面接 |

| 通信制 | 書類選考+面接 |

全日制とは、平日毎日、午前から授業がある一般的な高校です。

全日制高校は学力試験と内申書が審査対象となります。

内申書には中学校での態度と成績や、出席日数、スポーツなどでの受賞実績が記載されます。

学力試験と内申書の配分は都道府県によって異なりますが、内申書が審査対象に入っている分、不登校は不利とならざるをえません。

特に倍率の高い高校はより難しいでしょう。

定時制と通信制は、全日制と比較して内申書が審査対象に入っていないため、不登校でも不利となりません。

通信制は学力試験も無いため、より進学しやすいと言えるでしょう。

このように、全ての高校に進学できるとは限りませんが、不登校でも必ず高校へ進学することは出来ます。

中学生活が人生の全てではありません。

高校やその先の進路での頑張り次第では、目標としていた人生を実現することは可能です。

焦らず前向きに行きましょう。

不登校の改善はまずは親御さんが変わることが重要です

ここまで、中学生から不登校が増える原因や、元生徒や親御さんの体験談、関わり方を紹介してきました。

体験談で紹介した元生徒の思いや、親御さんの後悔を見ていると、不登校の改善には親御さんの良い関わりが必要になりそうですね。

そのためには、お子さんと良いコミュニケーションを取れるようになる必要がありますね。

しかし、自分で自分の改善点を探し、自分で改善していくことは難しいものです。

そういった場合に、第三者からのアドバイスをもらうことは非常に大きな助けになります。

また、誰かに相談できることで、自分一人で抱え込まなくて済むので心に余裕が出てきます。

コミュニケーション講座の体験レッスン受付中

アトリエシャンティのコミュニケーション講座では、親子関係を改善させるコミュニケーションや、お子さんの内面を引き出す話の聴き方、励まし方や導き方を学びます。

また、パーソナルコーチも付くので、一人ひとりのお悩みに合わせたレッスンやアドバイス、メンタルケアもしていきます。

実際に不登校を改善された親子も多くいらっしゃいます。

ただいまコミュニケーション講座の体験レッスンを、岐阜・名古屋・富山・石川の各教室で受付中です。

一人ひとりのお悩みに合わせた懇切丁寧なレッスンをするために、各教室ごとに定員を設けています。

気になる方はお早めに体験レッスンを受けてみてください。

以上、本日の無料公開ブログでした。

お読み頂き誠にありがとうございます!

詳しい情報やノウハウ、技術的な指導や解説は、各教室にて開催されているレッスンにて専門講師陣たちが懇切丁寧にご指導いたします。

当スクールは、少人数で授業を行うため、講師の目も届きやすく、各個人をきめ細やかにサポートし課題を克服できます。そのため、募集定員も各教室20名までとさせて頂いております。

先着順ですので、ご興味のある方はお早めに体験レッスンにお申し込みください。

話し方教室シャンティ

アクセス

岐阜各務原教室

岐阜県各務原市蘇原柿沢町3-5-1

アトリエシャンティビル 2階

お車でお越しの方へ

東海北陸自動車道 岐阜各務原ICから車で約15分

※お車6台を隣接して停められる駐車場があります。

最大15台停められます。

美濃市から車で約20分

岐阜市から車で約20分

大垣市から車で約50分

多治見市から車で約50分

☆各務原イオンから車で8分

電車・バスでお越しの方へ

☆JR高山線 蘇原駅から徒歩約13分

☆名鉄各務原線 六軒駅から徒歩10分

名鉄名古屋駅から新岐阜で乗り換え、

名鉄各務原線で 六軒駅下車

☆名鉄岐阜駅から約20分

Google Map

名古屋千種教室

愛知県名古屋市千種区京命1丁目3-36

アトリエシャンティ名古屋ビル 2階

お車でお越しの方

名古屋第二環状自動車道・大森ICから車で5分。

ASTYから徒歩5分。

近くにパーキングあり。

名古屋駅から車で約30分!

一宮市から車で約35分!

春日井市から車で約20分!

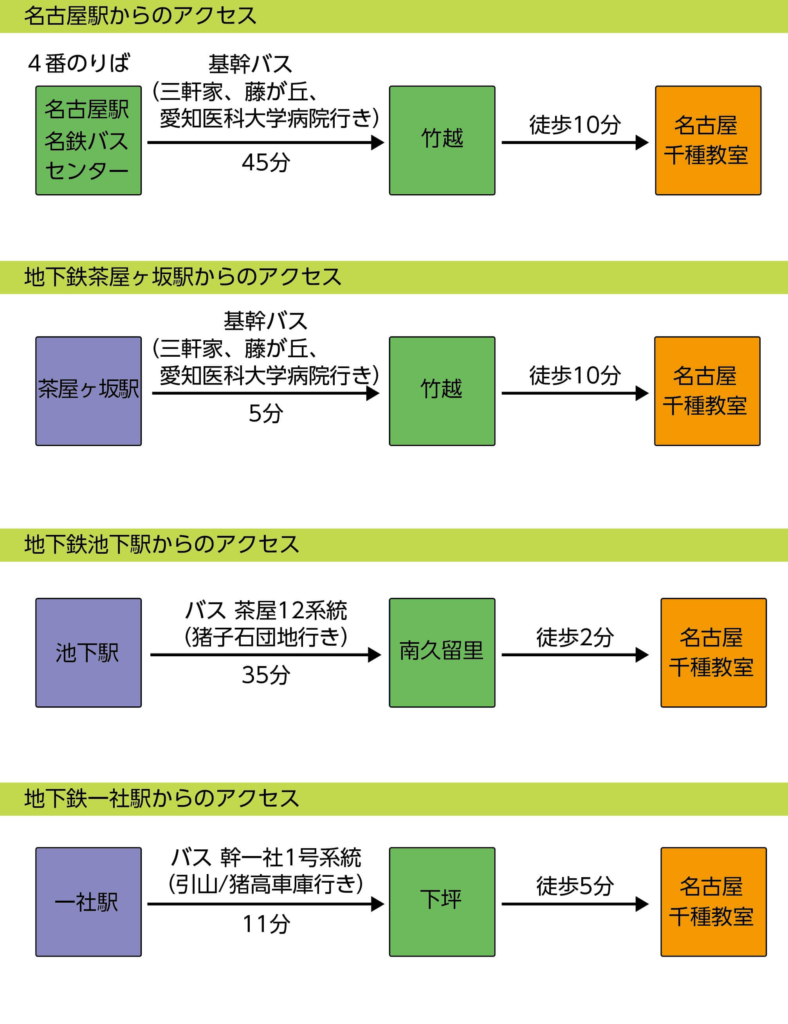

電車・バスでお越しの方

名古屋駅・栄方面より

基幹バス 名鉄バスセンター乗車

→「竹越」停下車 歩いて10分

10分に1本の間隔で運行しています。

バス停からのアクセス方法

Google Map

- 韓国料理屋「豚でもない」の2階にあります

外階段より2階にお上がりください

岐阜駅前会場

岐阜駅前会場は

企業様からの依頼により

一般会員様の募集はお受けできない

状況となっています。

岐阜各務原教室は残りわずかですが、

受け付けております。

定員に限りがありますので

興味がある方は体験レッスンに

お申し込みください。

※オンラインでも授業を開催しているので、ご自宅に居ながら授業を受けることも可能です。

岐阜県や愛知県・三重県にお住まいの方へ

岐阜各務原教室でレッスン開催中です。

岐阜県内や愛知県・三重県から通いやすい立地にあり、

多くの会員さんが通われています。

岐阜各務原会場にはまだ空席がございます。

JR岐阜駅から徒歩2分!

駅構内から直通!

京都・滋賀・大垣方面からも多数通われています!

岐阜駅前会場はJR岐阜駅から徒歩2分、

駅構内から連絡通路で直通の

とても通いやすい立地にあります。

会社帰りに通うのにも好都合です。

岐阜駅前会場へのアクセス

岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG

交通・アクセス

JR岐阜駅から歩いて2分

☆駅構内から直通なので、 会社帰りに通いやすい!

☆ 京都・滋賀・大垣 方面からも多数参加されています。

※米原から約45分!

Google Map

名古屋駅前会場

国際センター駅すぐ近く

名古屋駅から徒歩7分!

通いやすいと大好評!

名古屋駅前会場へのアクセス

〒450-0001

愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47−1

名古屋国際センター

交通・アクセス

<電車・バスの方>

■名古屋駅から東へ徒歩7分

■地下鉄桜通線「国際センター」駅下車すぐ

■市バス「国際センター」下車すぐ

<お車の方>

名古屋高速「丸の内」出口から2分ほど

Google Map

一宮会場

一宮会場は

企業様からの依頼により

一般会員様の募集はお受けできない

状況となっています。

岐阜各務原教室は残りわずかですが、

受け付けております。

定員に限りがありますので

興味がある方は体験レッスンに

お申し込みください。

※オンラインでも授業を開催しているので、ご自宅に居ながら授業を受けることも可能です。

愛知県や岐阜県・三重県にお住まいの方へ

岐阜各務原教室でレッスン開催中です。

愛知県や岐阜県・三重県から通いやすい立地にあり、

多くの会員さんが通われています。

岐阜各務原会場にはまだ空席がございます。

一宮駅からバスで10分!

岐阜や名古屋から通いやすい!

一宮会場は一宮駅から

バスで10分の会場です。

岐阜や名古屋から

通いやすい立地にあります。

一宮会場へのアクセス

〒491-0873

愛知県一宮市せんい2丁目9−16

ササキセルムビル

交通・アクセス

一宮駅からバスで10分

一宮ICから車で5分

☆駅やICが近く、 アクセス便利!

☆岐阜や名古屋から通いやすい

Google Map

富山会場

車や公共交通機関でのアクセス便利!

あいの風とやま鉄道

富山駅北口より徒歩10分!

能越自動車道 富山ICより

車で約30分!

駅から徒歩圏内!

施設に駐車場がありお車でのお越しも安心です。

環水公園に隣接しており

施設周りの景観も大変魅力的です。

石川県や福井県からの

アクセスも便利!

お車や公共交通機関のどちらでも

通いやすい立地にあります。

石川・福井の方も多く通われています。

富山会場の住所

富山県富山市湊入船町6-7

サンフォルテ

交通・アクセス

車でお越しの方へ

能越自動車道 富山ICより約30分

※駐車場十数台分あります

電車でお越しの方へ

富山駅北口より徒歩10分

石川県からお越しの方へ

金沢駅よりIRいしかわ鉄道線で約1時間

金沢市街より北陸自動車道経由で約1時間

福井県からお越しの方へ

福井駅よりサンダーバード経由

IRいしかわ鉄道線で約2時間

福井市街より北陸自動車道経由で約2時間

Google Map

石川県金沢会場

JR金沢駅から歩いて10分!

金沢など石川全域から

通いやすい立地です!

石川会場は金沢駅から

徒歩10分の好立地にあります。

施設に駐車場もあるので、

お車でのお越しも安心です。

石川県金沢会場へのアクセス

石川県金沢市北安江3-2-20

金沢勤労者プラザ

交通・アクセス

車でお越しの方へ

北陸自動車道

金沢東ICより約10分

金沢西ICより約15分

電車・バスでお越しの方へ

JR金沢駅南口より徒歩10分

※駐車場数台分あります

Google Map

東海・北陸の各地から

皆さまお越し下さっています

<東海エリア>

愛知県

名古屋市、一宮市、犬山市、江南市、小牧市、尾張旭市、春日井市、豊田市、岡崎市

岐阜県

岐阜市、各務原市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、山県市、高山市

三重県

津市、四日市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市

静岡県

静岡市、浜松市、富士市、沼津市、藤枝市

滋賀県

大津市、草津市、長浜市、彦根市

<北陸エリア>

富山県

富山市、高岡市、砺波市、南砺市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市

石川県

金沢市、小松市、白山市、野々市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、かほく市

福井県

福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市

その他

東京都、大阪府、京都府、岡山県、秋田県など