不登校は甘え?甘えじゃない?関わり方に迷っているあなたへ

この記事を読んでいるあなたは、自分の子が学校に行けないのはただ甘えているだけなのか、それとも他に理由があるのか、きっかけや原因が分からずどう接して良いか迷っているのではないでしょうか?

本人に聴いても、

「…(答えてくれない)」

「分からない」

「授業が嫌だから」

と、答えてくれなかったり、些細なことと思える内容だったり、甘えに聞こえてしまうこともあるかもしれません。

また、世の中の「学校に行けないのは甘えだ」とする意見や、

周りから

「あの子が学校に行っていないのはあなたが甘やかしているからじゃないの?」

と言われ、何とかしようと悩み苦しんでいる方も多いでしょう。

今回は、不登校は「甘え」なのかや、甘え依存型と言われる不登校タイプの特徴や回復までの経過、不登校の子とどう関わって行けば良いかを子供の話し方教室スタッフが解説します。

不登校のお子さん自身や周りの家族が、誤解なくイキイキと前向きに過ごしていけますように…

目次

不登校は甘え?甘えじゃない?

不登校は甘えでしょうか?甘えではないのでしょうか?

実は、答えは一概には言えません。

「甘え」の考え方の問題なのです。

自分に甘えている(怠けている)というわけではない

日本人の多くの方は「怠け」を良しとせず、「勤勉さ」を良しとする価値観がありますね。

自分の子どもが甘えていると感じている方や、甘えていると思っている周りの方は、ひょっとしたら無意識に「怠けている」と考えているのではないでしょうか?

本人の頑張ろうという気持ちが足りないことが要因と考えているのかもしれません。

しかし、不登校のお子さんは、決して怠けているのではありません。

なぜなら、学校へ行かなければならないのは、本人が一番理解しているからです。

特に受験がある中学生や高校生のお子さんは、学校に行かないことで自分の将来に影響が出ることは百も承知です。

それでも学校へ行けないのです。それは今の生活に限界を感じているからなのです。

子供が抱えているストレスが限界に達したときに、不登校という形として現れます。

そして、そのストレスの原因が本人にも明確になっていない場合が多くあります。

また、学校でいじめられている、両親の仲が悪いなど、理由を話すことで話がこじれることを恐れている場合もあるでしょう。

そういった場合に、理由を聞いても答えられなかったり、些細なことと思えるような答えが返ってきて、「怠けている」と感じてしまうのではないでしょうか。

本当の理由は別にあるので、「怠け」だと決めつけてお子さんと接してしまうと、自分のことを理解しようとしてくれないと感じ、心を閉ざしていってしまいます。

理由を答えてくれなかったり、些細な理由であってもまずは受け入れる姿勢が大切です。

親や周りに甘えている(頼っている、愛情を求めている)

一方で、不登校のお子さんは親や周りに甘えている状態とも言えます。

それは「頼っている」「愛情を求めている」状態と言っても良いでしょう。

お子さんはなぜ学校へ行かず家にいるのでしょうか?

それは、学校が安全な場所だと思えない、家の方が安全だと感じているからです。

家を安全な場所と思える、親を頼りたいと思えるということは、信頼関係が出来ている証でもあります。

お子さんから甘えられていること自体は悪いことではないのです。

不登校の解決には親のサポートも必須です。

改善に向けてしっかりサポートしてあげましょう。

もし、信頼関係が出来ていない場合は、部屋から出てこない引きこもりの状態になってしまいます。

もしそのような状態になってしまっている場合は、信頼関係を構築するところから始めましょう。

最初は話をしてくれないかもしれませんが、根気強く、味方であることを伝えましょう。

子どもは親の愛情を求め、試しています。

親や周りが甘やかしている

ここまで不登校のお子さんは怠けているのではなく、愛情を求めているとお伝えしました。

愛情を求めているからといって、要求に何でも応えていればいいのでしょうか?

実は、そうではありません。

お子さんに愛情を注ぐ方向性が間違ってしまい、お子さんを「甘やかし」てしまっている方が多くいます。

確かにお子さんを受け入れることは重要ですが、お子さんの要求にすべて応えることとはわけが違います。

例えば、欲しがったゲームは全て買い与える、好きなものばかり食べさせる、部屋の片付けを代わりにしてしまうなど。

お子さんの要求に全て応えていってしまうと、お子さんは親のことを「何でもしてくれて当たり前」と尊敬しなくなってしまいます。

そして、尊敬できない人の言葉には、耳を傾けなくなってしまいます。

モノばかり与えるのではなく、言葉や行動で愛情を伝えましょう。

甘え依存型の不登校とは?

さて、ここまで不登校は「甘え」なのか「甘えじゃない」のかは、言葉の捉え方だとお伝えしました。

不登校は「怠け」ではなく「愛情」を求めている状態です。

「愛情」を求めているからといって、「甘やかす」と親を尊敬できなくなり、言うことを聞いてくれなくなります。

「甘やかす」親のお子さんには、「甘え依存型」の不登校が多いと言われています。

甘え依存型の不登校とはどういった状態なのでしょうか?

甘え依存型不登校の特徴や、状態の経過、周りが心がけることについて紹介します。

お子さんとの接し方の参考になれば幸いです。

※「甘え依存型」はキズキ家学が作成した「不登校の7つのタイプ」のうちの1つです

不登校の7つのタイプは、秋田県総合教育センター特殊教育・相談研修部作成の「タイプや状態に応じた不登校児童生徒への対応」をもとにしており、文部科学省の「不登校に関する実態調査」(平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書)、キズキ家学のこれまでの支援事例等、2000年以降の不登校の実態を反映させることを目指し、特定非営利活動法人教育研究所の監修のもとで作成したもの

https://tokyo-yagaku.jp/futoukou/type/

甘え依存型の特徴

甘え依存型の不登校のお子さんは、以下のような特徴があります。

- 傷つきやすく繊細

- 自己表現を過剰に恥ずかしがる

- 他人任せにすることが多い

- 自分で責任を負うことを恐れる

これらの特徴は、甘え依存型のお子さんに自立心や自己肯定感、自己効力感が不足しており、自分に対する非難や辱めを受ける可能性を回避したいという気持ちから来ています。

甘え依存型の経過

甘え依存型の不登校の始まりや、どのように経過して回復していくのか紹介します。

前駆期

不登校の傾向が出始める頃の前駆期の状態と周りが心がけることを紹介します。

本人の状態

お腹が痛くなるなど体調不良が出るようになり、学校を休むようになってきます。

行ける日や行けない日があったり、特定の曜日を休むようになってきます。

前の日は「学校へ行く」と言っていても、朝になるとトイレから出てこれないなど、いざ当日になると行けないということが起こってきます。

みんなが登校している時間は元気が無いですが、お昼ごろから元気になり、ゲームをする、テレビを観るなど、自分の好きなことを楽しみます。

強く学校へ行くよう促せば一時的に行けるようになりますが、長続きしません。

放課後や休日には外出でき、友達とも遊ぶことが出来ます。

心を許している人には甘えたりよくしゃべりますが、そうでない人は避ける傾向にあります。

周りが心がけること

本人が体調不良を訴えるときは、無理に登校を促してはいけません。

まずは本人の気持ちをしっかり受け止めてあげましょう。

本人が気持ちを話してくれるならしっかりと聞き、本人が気持ちを話したがらないのなら無理に聞き出そうとはせず、話してくれるまで待ちましょう。

また、周りと比較せず、本人の良いところや頑張りを些細なことでもいいので認めてあげて、本人の自信になるような関わりをしてあげましょう。

お子さんが抱えているストレスが限界に達したときに、不登校という形として現れるので、ストレスの原因となっているものに心当たりがあればそれを解決させます。

例えば、習い事が負担になっているなら、本人と話し合いやることを整理し、負担にならないようにします。

友人関係が問題なら、親が間に入ってあげたり、先生に相談するなどして、解決してあげます。

生活習慣が崩れてしまわないように注意します。

学校へ行かない場合でも、朝起きられるように関わってあげましょう。

進行期

不登校が進行してしまっている進行期の状態と周りが心がけることを紹介します。

本人の状態

夜寝る時間が遅くなり、朝起きられなくなります。

学校へも行けない状態が続いてしまいます。

友達にも会い辛くなり、避けるようになります。

学校や勉強の話から逃げるようになります。

学校に行けないことについて落ち込むこともありますが、自分で解決しようとはしません。

周りが心がけること

この状態のときは、周りの働きかけで本人が変わる可能性は少ないです。

無理に解決しようとはせず、本人を信じて見守る姿勢が重要です。

無理して学校に行かなくても良いことを伝え、休養・回復に専念できるようにします。

起床の時間や食事の時間には声をかけてあげましょう。

こちらの声掛けを無視したり、反抗したりするかもしれませんが、気持ちは届いています。

根気強く関わってあげましょう。

くれぐれも批判的な言葉がけはしないようにしてください。

混乱期

不登校が回復に向き始めた混乱期の状態と周りの関わり方を紹介します。

本人の状態

昼夜逆転傾向が改善し、朝起きられるようになります。

家族との関係も良くなり、お手伝いなど頼んだらやってくれるようになります。

学校へ行けないことに対する罪悪感も無くなってきて、表情も明るくなってきます。

学校や勉強の話もできるようになってきます。

周りが心がけること

出来ることを増やし、自信をつけさせてあげましょう。

勉強や、生活する上で必要なことなど、出来るところから挑戦していきます。

初めての挑戦は、まずは一緒にやってあげると良いでしょう。

お手伝いのお願いをうまく利用し、やってくれたら感謝の言葉を伝えましょう。

家庭の中で役割を与えることで、本人の達成感や自信に繋がります。

本人に自信がついてきたら活動の幅が広がります。

一緒に出かけたり、新しいことに挑戦することで、興味の対象を広げたり深めたり出来るといいですね。

回復期

不登校回復の一歩手前の回復期の状態と周りの関わり方を紹介します。

本人の状態

保健室登校や、部活だけ、行事だけなど、自分が行きやすい形なら登校できるようになります。

遅刻や早退しながらも、自分の好きな科目や、自分がやると決めたことなど、教室で過ごせるようになります。

教室で友人と少しずつ話せるようになり、家でも学校のことを話せるようになります。

周りが心がけること

本人の気持ちを確かめながら、本人が行きやすい形で徐々に学校へ復帰できるよう促していきます。

登校する時間、教室か保健室か、出席する授業、帰る時間など、まずは本人の希望を聞いていき、徐々に元の学校生活に戻れるようにします。

学習の遅れを本人が気にしている場合は、家庭教師や塾に通わせてあげるのも良いでしょう。

不登校の改善は一進一退、三歩進んで二歩下がることを意識して、一喜一憂せず、うまくいっていない時でも心のよりどころとなるようサポートしてあげてください。

不登校のお子さんとの関わりで注意すること

これまで甘え依存型の不登校について解説してきましたが、お子さんを無理に型に当てはめて考えないようにしましょう。

不登校の解決方法は、その子自身や周りの環境によって異なる部分もあります。

型に当てはめてしまうと柔軟な対応が出来なくなり、型に当てはまっていなかった場合に誤った対応をし続けてしまうことになってしまいます。

一方で甘え依存型の不登校のお子さんへの対応の仕方と、その他の不登校のお子さんへの対応とでは、心がけるべき点で共通する部分が多くあります。

まずは、お子さんとの信頼関係を築きましょう。無理に登校させようとしてはいけません。

まずはお子さんのありのままを受け入れ、共感し、愛情が伝わる言葉がけや行動をしていきます。

徐々に活力が戻ってくるので、本人の出来ることを増やしてあげる関わりをします。

うまくお手伝いを頼んだりすることで、家庭での居場所もでき自信にも繋がります。

本人に登校の意欲が芽生え始めたら、本人のペースで徐々に登校する日数や時間を増やしていき、復帰を目指していくと良いでしょう。

また、高校生でどうしても学校やクラスに馴染めない、出席日数や単位が不安な方は、通信制高校に通うという手段もあります。

通信制高校の中には学習や単位取得、メンタルのサポートを行ってくれるサポート校を併設している所も多いので、活用すると良いでしょう。

あなた自身が変わることも重要

これまで不登校のお子さんとの関わり方を解説してきましたが、自分の考え方や関わりを変えなければいけないと思った方も多いのではないでしょうか?

お子さんにとって家族や親の影響はとても大きいものです。

また、お子さん自身が自分をコントロールして変えていくこともまだ難しい年齢です。

まずは親御さんであるあなた自身が良い方向へ変わることが重要です。

お子さんに大きな影響を与えられるあなた自身が良い方向へ変わることで、お子さんも良い方向へ変わっていくことは間違いありません。

まずは、意識してお子さんとの関わり方を変えて行きましょう。

また、お子さんのことで頭がいっぱいで、自分のことをないがしろにしてしまったり、疲れた姿を見せてしまっていないでしょうか?

そういった姿はお子さんも気にしてしまいます。

お子さんのことを考えすぎず、自分自身が生活を楽しむことも大切です。

あなたがイキイキと過ごすことで、お子さんもエネルギーをもらえます。

お子さんと一緒に楽しめる何かも見つけられると良いですね。

自分ではどうしていいかわからない方へ

ここまでお読みいただいた方の中で、

「自分が変わらないといけないことは分かったけど、どうしていいかわからない…」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そういった方は、第三者機関の助けを借りることもおすすめです。

自分一人で抱え込んで悩んでしまうより、味方になってくれる方がいるだけで心に余裕が出てきます。

まずは誰かに話をするだけで心がスッキリしますし、相談することで的確なアドバイスももらえますよ。

子どもの話し方教室・コミュニケーション講座

アトリエシャンティのコミュニケーション講座では、親子関係を改善させるコミュニケーションや、お子さんの内面を引き出す話の聴き方、励まし方や導き方を学びます。

また、パーソナルコーチも付くので、一人ひとりのお悩みに合わせたレッスンやアドバイス、メンタルケアもしていきます。

実際に不登校を改善された親子も多くいらっしゃいます。

ただいまコミュニケーション講座の体験レッスンを、岐阜・名古屋・富山の各教室で受付中です。

一人ひとりのお悩みに合わせた懇切丁寧なレッスンをするために、各教室ごとに定員を設けています。

気になる方はお早めに体験レッスンを受けてみてください。

以上、本日の無料公開ブログでした。

お読み頂き誠にありがとうございます!

詳しい情報やノウハウ、技術的な指導や解説は、各教室にて開催されているレッスンにて専門講師陣たちが懇切丁寧にご指導いたします。

当スクールは、少人数で授業を行うため、講師の目も届きやすく、各個人をきめ細やかにサポートし課題を克服できます。そのため、募集定員も各教室20名までとさせて頂いております。

先着順ですので、ご興味のある方はお早めに体験レッスンにお申し込みください。

話し方教室シャンティ

アクセス

岐阜各務原教室

岐阜県各務原市蘇原柿沢町3-5-1

アトリエシャンティビル 2階

お車でお越しの方へ

東海北陸自動車道 岐阜各務原ICから車で約15分

※お車6台を隣接して停められる駐車場があります。

最大15台停められます。

美濃市から車で約20分

岐阜市から車で約20分

大垣市から車で約50分

多治見市から車で約50分

☆各務原イオンから車で8分

電車・バスでお越しの方へ

☆JR高山線 蘇原駅から徒歩約13分

☆名鉄各務原線 六軒駅から徒歩10分

名鉄名古屋駅から新岐阜で乗り換え、

名鉄各務原線で 六軒駅下車

☆名鉄岐阜駅から約20分

Google Map

名古屋千種教室

愛知県名古屋市千種区京命1丁目3-36

アトリエシャンティ名古屋ビル 2階

お車でお越しの方

名古屋第二環状自動車道・大森ICから車で5分。

ASTYから徒歩5分。

近くにパーキングあり。

名古屋駅から車で約30分!

一宮市から車で約35分!

春日井市から車で約20分!

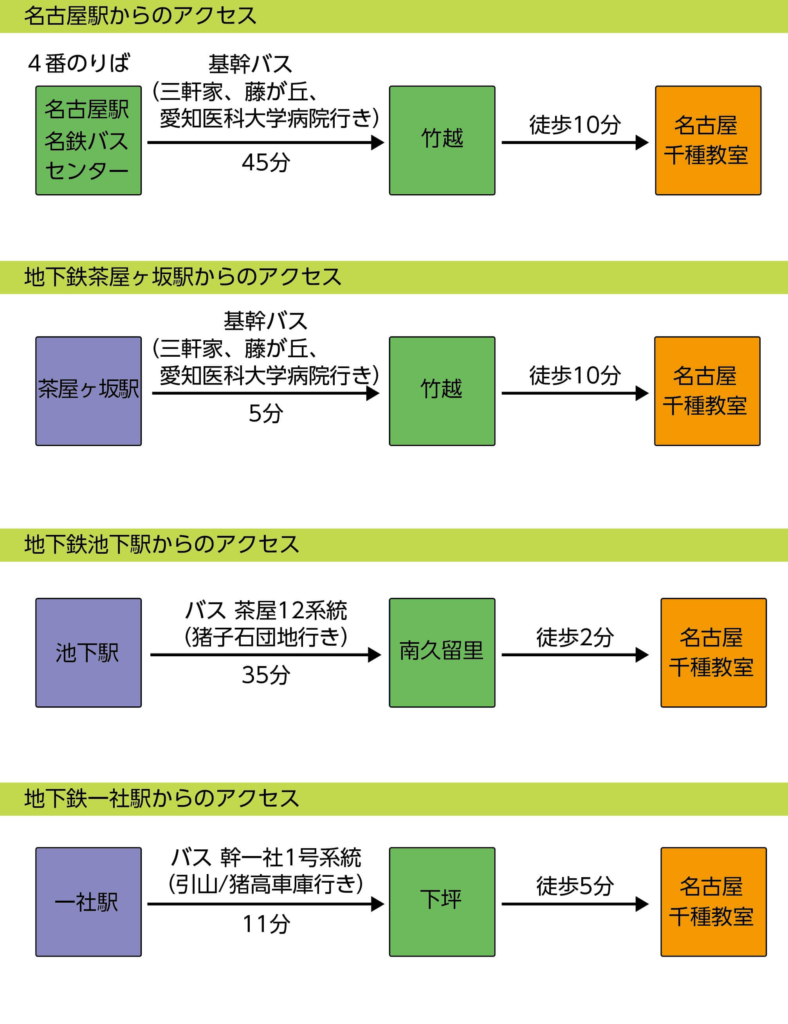

電車・バスでお越しの方

名古屋駅・栄方面より

基幹バス 名鉄バスセンター乗車

→「竹越」停下車 歩いて10分

10分に1本の間隔で運行しています。

バス停からのアクセス方法

Google Map

- 韓国料理屋「豚でもない」の2階にあります

外階段より2階にお上がりください

岐阜駅前会場

岐阜駅前会場は

企業様からの依頼により

一般会員様の募集はお受けできない

状況となっています。

岐阜各務原教室は残りわずかですが、

受け付けております。

定員に限りがありますので

興味がある方は体験レッスンに

お申し込みください。

※オンラインでも授業を開催しているので、ご自宅に居ながら授業を受けることも可能です。

岐阜県や愛知県・三重県にお住まいの方へ

岐阜各務原教室でレッスン開催中です。

岐阜県内や愛知県・三重県から通いやすい立地にあり、

多くの会員さんが通われています。

岐阜各務原会場にはまだ空席がございます。

JR岐阜駅から徒歩2分!

駅構内から直通!

京都・滋賀・大垣方面からも多数通われています!

岐阜駅前会場はJR岐阜駅から徒歩2分、

駅構内から連絡通路で直通の

とても通いやすい立地にあります。

会社帰りに通うのにも好都合です。

岐阜駅前会場へのアクセス

岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG

交通・アクセス

JR岐阜駅から歩いて2分

☆駅構内から直通なので、 会社帰りに通いやすい!

☆ 京都・滋賀・大垣 方面からも多数参加されています。

※米原から約45分!

Google Map

名古屋駅前会場

国際センター駅すぐ近く

名古屋駅から徒歩7分!

通いやすいと大好評!

名古屋駅前会場へのアクセス

〒450-0001

愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47−1

名古屋国際センター

交通・アクセス

<電車・バスの方>

■名古屋駅から東へ徒歩7分

■地下鉄桜通線「国際センター」駅下車すぐ

■市バス「国際センター」下車すぐ

<お車の方>

名古屋高速「丸の内」出口から2分ほど

Google Map

一宮会場

一宮会場は

企業様からの依頼により

一般会員様の募集はお受けできない

状況となっています。

岐阜各務原教室は残りわずかですが、

受け付けております。

定員に限りがありますので

興味がある方は体験レッスンに

お申し込みください。

※オンラインでも授業を開催しているので、ご自宅に居ながら授業を受けることも可能です。

愛知県や岐阜県・三重県にお住まいの方へ

岐阜各務原教室でレッスン開催中です。

愛知県や岐阜県・三重県から通いやすい立地にあり、

多くの会員さんが通われています。

岐阜各務原会場にはまだ空席がございます。

一宮駅からバスで10分!

岐阜や名古屋から通いやすい!

一宮会場は一宮駅から

バスで10分の会場です。

岐阜や名古屋から

通いやすい立地にあります。

一宮会場へのアクセス

〒491-0873

愛知県一宮市せんい2丁目9−16

ササキセルムビル

交通・アクセス

一宮駅からバスで10分

一宮ICから車で5分

☆駅やICが近く、 アクセス便利!

☆岐阜や名古屋から通いやすい

Google Map

富山会場

車や公共交通機関でのアクセス便利!

あいの風とやま鉄道

富山駅北口より徒歩10分!

能越自動車道 富山ICより

車で約30分!

駅から徒歩圏内!

施設に駐車場がありお車でのお越しも安心です。

環水公園に隣接しており

施設周りの景観も大変魅力的です。

石川県や福井県からの

アクセスも便利!

お車や公共交通機関のどちらでも

通いやすい立地にあります。

石川・福井の方も多く通われています。

富山会場の住所

富山県富山市湊入船町6-7

サンフォルテ

交通・アクセス

車でお越しの方へ

能越自動車道 富山ICより約30分

※駐車場十数台分あります

電車でお越しの方へ

富山駅北口より徒歩10分

石川県からお越しの方へ

金沢駅よりIRいしかわ鉄道線で約1時間

金沢市街より北陸自動車道経由で約1時間

福井県からお越しの方へ

福井駅よりサンダーバード経由

IRいしかわ鉄道線で約2時間

福井市街より北陸自動車道経由で約2時間

Google Map

石川県金沢会場

JR金沢駅から歩いて10分!

金沢など石川全域から

通いやすい立地です!

石川会場は金沢駅から

徒歩10分の好立地にあります。

施設に駐車場もあるので、

お車でのお越しも安心です。

石川県金沢会場へのアクセス

石川県金沢市北安江3-2-20

金沢勤労者プラザ

交通・アクセス

車でお越しの方へ

北陸自動車道

金沢東ICより約10分

金沢西ICより約15分

電車・バスでお越しの方へ

JR金沢駅南口より徒歩10分

※駐車場数台分あります

Google Map

東海・北陸の各地から

皆さまお越し下さっています

<東海エリア>

愛知県

名古屋市、一宮市、犬山市、江南市、小牧市、尾張旭市、春日井市、豊田市、岡崎市

岐阜県

岐阜市、各務原市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、山県市、高山市

三重県

津市、四日市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市

静岡県

静岡市、浜松市、富士市、沼津市、藤枝市

滋賀県

大津市、草津市、長浜市、彦根市

<北陸エリア>

富山県

富山市、高岡市、砺波市、南砺市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市

石川県

金沢市、小松市、白山市、野々市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、かほく市

福井県

福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市

その他

東京都、大阪府、京都府、岡山県、秋田県など